金価格への関心が高い国、低い国

金の先物価格は、先週末に史上最高値の1オンス(31g)=3000ドルを超えましたが、今週も上がり続け、週末の価格は3021ドルに達しました。このような急上昇は、数千年にわたる人類と金の歴史上、前例がありません。まさに異様な事態といえるでしょう。

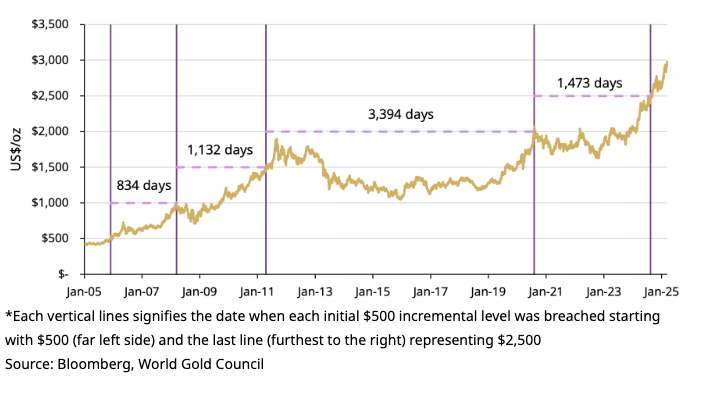

金価格が1オンス=500ドルを超えたのは2005年11月でした。今から20年前のことです。1オンス=1000ドルに達したのは2008年2月です。500ドル上昇するのに834日間、つまり2年3カ月かかったわけです。

下のグラフを見てください。500ドル上昇するのに何日かかったかを示しています。1000ドルから1500ドルに上がるまでに1132日間(3年1か月)、そこから2000ドルになるまでに3394日間(9年4カ月)、そして2500ドルになるまでに1473日間(4年)かかりました。

ところが、2500ドルから3000ドルに上がるのに、たった210日間(7カ月)しかからなかったのです。猛スピードで駆けあがったことが分かります。いったい、なぜなのか。この上昇速度は今後も続くのだろうか。

上昇速度については、以下の説明がよく聞かれます。500ドルから1000ドルへの値上がりは、比率でいうと100%の上昇率です。しかし、数字が大きくなるにつれて、500ドル分の値上がりの上昇率は小さくなります。2500ドルから3000ドルへの上昇率は20%に過ぎません。だから、そんなに驚くことではないのだ、といいます。

しかし、金価格も市場で決まっており、急激に値上がりすれば需要と供給のバランスが変わると考えるのが合理的です。実際、世界金評議会(WGC)などは宝飾品が高くなりすぎて、需要が落ちると見ています。

一方、世界の中央銀行は年間1000トンという膨大な量の金塊を購入しており、過去3年間の価格上昇時にも、購入ペースを落としていません。米ドルが弱くなっていくことを予測し、外貨準備資産の米国債を売って金に代えようとしており、この動きは金の価格に左右されないと、金の専門家は言います。

金の需要を考えるうえで、一般市民の投資動向は無視できません。中央銀行よりも国民が購入する金のほうがはるかに多い国が、いくつもあるからです。

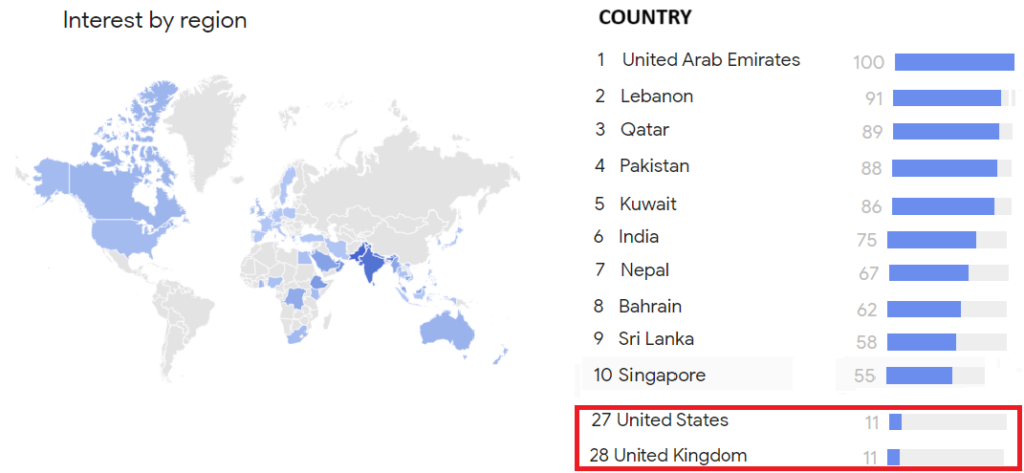

Googleで「金価格」という言葉がどれくらい検索されたか。それを国別に調査したランキングがあります。人口比で最も検索数が多いアラブ首長国連邦を「100」として指数化すると、下のグラフになります。

2位のレバノン以下、カタール、パキスタン、クウェート、インド、ネパール、バーレーン、スリランカ、シンガポールと続きます。中近東と南アジアで上位10カ国を占めています。英国と米国は金取引の中心であるにもかかわらず、最下位グループです。日本には言及されていませんが、日本は不動産信仰がきわめて高いので、米英並みと思われます。

米国は、金の価格が法定通貨であるドルの実際の価値=購買力を示すモノサシであることから、金を敵視してきました。2000年以降は欧州の14か国と「ワシントン合意」を結び、毎年400トン近い金塊を売却させて金価格を押し下げようとしました。その後は金の先物市場で、金投資銀行に巨額の「空売り」をさせ、先物価格を押し下げようとしてきました。

欧米が主導してきた財政主導型の経済運営はケインズ経済学を基にしていますが、ケインズは金を「野蛮な遺物」と呼びました。そうした影響もあって、米英の新聞やテレビも金については否定的な報道姿勢が続いてきました。米国と英国で、一般市民が金の価格にあまり関心を持たないのも無理はありません。

ここで疑問が浮かびます。金の急上昇によって、米英や日本で一般市民が金価格への関心を高めたら、どうなるのか。巨額の貯蓄と投資資金の、ほんの一部でも金に振り向けられれば、金の需要は急激に高まるのではないか。今のところ、私の妄想ですが。(グラフはMoneyMetals、サイト管理人・清水建宇)